1. 交流分析とエゴグラムの基本:自分を知るための第一歩

エゴグラムという言葉を聞いたことがありますか? もしかしたら、心理学に興味がある方はご存知かもしれませんね。エゴグラムは、交流分析という心理学の理論に基づいた性格分析ツールです。このエゴグラムを使うことで、自分の性格の特徴をより深く理解し、人間関係をより円滑にすることができます。

交流分析とは、1950年代にアメリカの精神科医、エリック・バーン博士によって提唱された心理学の理論です。人間関係におけるコミュニケーションのパターンを分析し、自己理解を深めることを目的としています。交流分析の根幹にあるのは、「人は誰でも、複数の自我状態(エゴステート)を持っている」という考え方です。

1-1. エゴステートとは?5つの自我状態を理解しよう

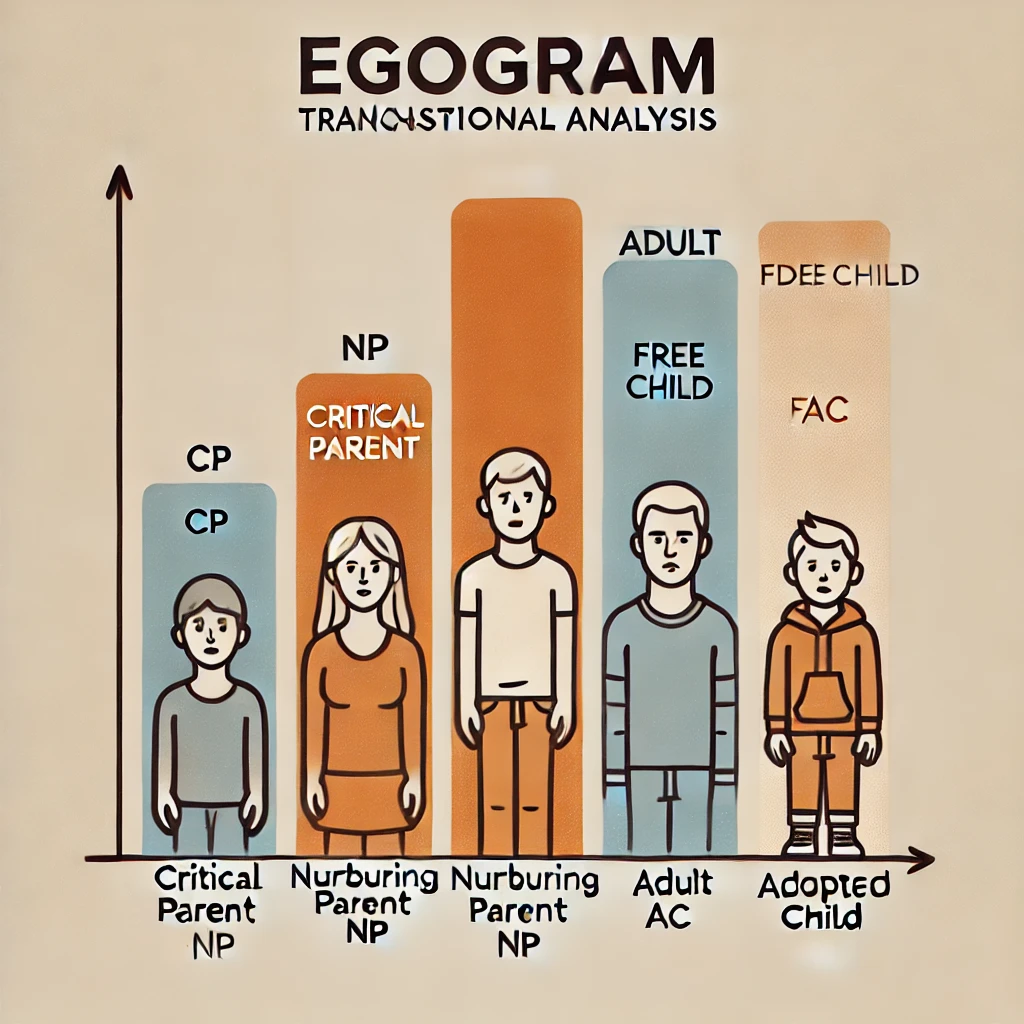

エゴステートとは、ある特定の状況下で現れる、思考、感情、行動のまとまりのことです。交流分析では、主に以下の5つのエゴステートが存在すると考えられています。

- CP(Critical Parent:批判的な親): 規則や義務を重視し、他人や自分を批判的に評価する傾向があります。「〜すべき」「〜すべきでない」という言葉をよく使います。

- NP(Nurturing Parent:養育的な親): 他人を保護し、世話を焼くことを好みます。優しく、思いやりがあり、「大丈夫?」「無理しないで」といった言葉をかけます。

- A(Adult:大人): 冷静に客観的な事実を分析し、合理的な判断を下します。感情に左右されず、論理的に問題を解決しようとします。

- FC(Free Child:自由な子ども): 自由奔放で、感情をストレートに表現します。喜びや悲しみ、怒りなどを素直に表出し、創造性や遊び心を大切にします。

- AC(Adapted Child:順応した子ども): 周囲の期待に応えようとし、我慢したり、従順に行動したりします。周囲の顔色を窺い、自分の感情を抑える傾向があります。

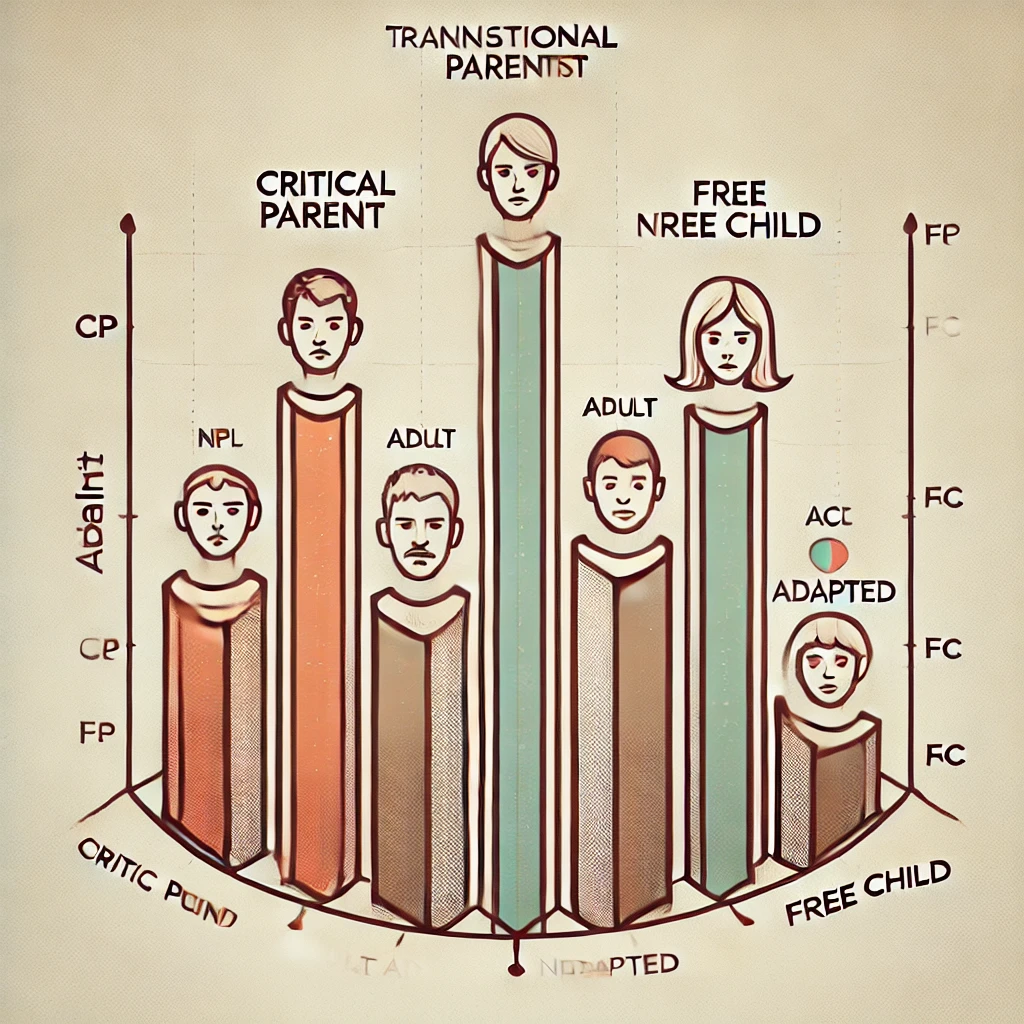

1-2. エゴグラムとは?5つの自我状態のバランスを可視化

エゴグラムは、上記の5つのエゴステートの強さをグラフで表したものです。質問に答えることで、各エゴステートの数値が算出され、その結果をグラフにすることで、自分の性格的な特徴や傾向を視覚的に把握することができます。例えば、CPが高い人は、自分にも他人にも厳しい傾向があるかもしれませんし、FCが高い人は、自由奔放で楽しいことが好きな人かもしれません。

エゴグラムの結果を見ることで、自分の強みや弱み、改善すべき点などを客観的に知ることができます。そして、その結果を元に、より良い人間関係を築いたり、自己成長を促したりすることができるのです。

2. エゴグラムでわかること:自己分析と他者理解

エゴグラムは単なる性格診断ツールではありません。自分のエゴステートのバランスを知ることで、様々な側面が見えてきます。

2-1. 自己分析:自分の強み・弱みを知る

エゴグラムの結果は、自分の性格的な強みと弱みを理解する上で非常に役立ちます。

- 強み: 例えば、A(大人)が高い人は、論理的な思考力や問題解決能力に優れていると言えるでしょう。また、NP(養育的な親)が高い人は、思いやりがあり、周囲の人々をサポートすることが得意です。

- 弱み: 一方で、CP(批判的な親)が高すぎる人は、他人を批判しすぎたり、完璧主義になりすぎたりする傾向があります。AC(順応した子ども)が高すぎる人は、自分の意見を言えずに、周囲の意見に流されやすいかもしれません。

エゴグラムの結果を参考に、自分の強みを活かし、弱みを改善することで、よりバランスの取れた人格を形成することができます。

2-2. 他者理解:相手の行動パターンを予測する

エゴグラムは、自分自身だけでなく、他者を理解するためにも役立ちます。相手のエゴステートを意識することで、相手の行動パターンを予測し、より円滑なコミュニケーションを図ることができます。

例えば、相手がCP(批判的な親)が高い人であれば、論理的に説明することで理解を得やすくなります。NP(養育的な親)が高い人であれば、感謝の気持ちを伝えることで良好な関係を築くことができます。FC(自由な子ども)が高い人であれば、一緒に楽しむことで親近感を深めることができます。

このように、相手のエゴステートを理解することで、状況に応じた適切な対応ができるようになり、人間関係のトラブルを減らすことができます。

2-3. 人間関係の改善:より良いコミュニケーションを目指す

エゴグラムは、人間関係の改善にも大きく貢献します。自分のエゴグラムの結果と、相手のエゴグラムの結果を比較することで、コミュニケーションのパターンや問題点を把握することができます。

例えば、自分と相手が共にCP(批判的な親)が高い場合、お互いに批判し合うことが多くなり、衝突が起こりやすくなります。このような場合は、意識的にNP(養育的な親)やA(大人)の側面を強調することで、より建設的なコミュニケーションを図ることができます。

また、自分と相手のエゴグラムのバランスが大きく異なる場合、お互いの価値観や考え方が異なるため、誤解が生じやすくなります。このような場合は、お互いの違いを理解し、尊重することで、より円滑な人間関係を築くことができます。

3. エゴグラム診断:Webテストで手軽に自己分析

エゴグラムは、Web上で手軽に診断することができます。検索エンジンで「エゴグラム 診断」と検索すれば、様々なサイトで無料のエゴグラム診断テストを受けることができます。

3-1. Webテストの種類と選び方

Webテストには、様々な種類があります。質問数や質問内容、結果の表示方法などが異なるため、自分に合ったテストを選ぶことが重要です。一般的には、質問数が多いほど、より詳細な結果が得られます。

テストを選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

- 信頼性: 質問の内容や結果の解釈が、交流分析の理論に基づいているかを確認しましょう。

- 質問数: 質問数が多すぎると疲れてしまうため、自分に合った質問数を選びましょう。

- 結果の表示方法: 結果が分かりやすく表示されているかを確認しましょう。グラフで表示されるものが一般的です。

- 無料かどうか: 無料で利用できるテストを選びましょう。

3-2. 診断結果の解釈:5つのグラフから読み解く

診断結果は、5つのエゴステートの数値がグラフで表示されます。それぞれの数値の高低によって、自分の性格的な特徴や傾向を読み解くことができます。

- CP(批判的な親)が高い場合: 自分にも他人にも厳しい、完璧主義者。責任感が強く、頼りになる存在。

- NP(養育的な親)が高い場合: 思いやりがあり、面倒見が良い。周囲の人々をサポートすることが好き。

- A(大人)が高い場合: 冷静で論理的。客観的な視点で問題を解決できる。

- FC(自由な子ども)が高い場合: 自由奔放で、楽しいことが好き。創造性豊かで、ユーモアがある。

- AC(順応した子ども)が高い場合: 周囲の期待に応えようとし、我慢強い。協調性があり、争いを避ける。

ただし、エゴグラムの結果はあくまで目安です。必ずしも当てはまるとは限りませんし、状況によって変化することもあります。

3-3. 診断結果を活用した自己改善

エゴグラムの結果は、自己改善のヒントを与えてくれます。自分の弱点を克服したり、強みを活かしたりすることで、より充実した人生を送ることができます。

例えば、CP(批判的な親)が高すぎる場合は、意識的にNP(養育的な親)の側面を強調することで、他人への批判を減らすことができます。AC(順応した子ども)が高すぎる場合は、自分の意見を積極的に発信するように心がけることで、自己主張力を高めることができます。

エゴグラムの結果を参考に、具体的な目標を設定し、日々の行動を少しずつ変えていくことで、自己成長を実感できるでしょう。

4. エゴグラムの応用:職場や家庭での活用事例

エゴグラムは、職場や家庭など、様々な場面で活用することができます。

4-1. 職場での活用:チームワーク向上とリーダーシップ

職場では、エゴグラムをチームワーク向上やリーダーシップの発揮に役立てることができます。チームメンバーのエゴグラムの結果を共有し、それぞれの強みや弱みを理解することで、より効果的な役割分担や協力体制を築くことができます。

例えば、A(大人)が高いメンバーには、問題解決や意思決定を任せると良いでしょう。NP(養育的な親)が高いメンバーには、メンバーのケアやモチベーション向上を任せると効果的です。FC(自由な子ども)が高いメンバーには、新しいアイデアの創出やチームのムードメーカーとしての役割を期待することができます。

また、リーダーシップを発揮する上でも、エゴグラムは役立ちます。リーダー自身のエゴグラムの結果を理解し、自分の強みや弱みを把握することで、より効果的なリーダーシップスタイルを確立することができます。

4-2. 家庭での活用:夫婦関係と子育て

家庭では、エゴグラムを夫婦関係の改善や子育てに役立てることができます。夫婦お互いのエゴグラムの結果を共有し、それぞれの性格的な特徴や傾向を理解することで、より円満な夫婦関係を築くことができます。

例えば、夫婦の間に意見の衝突が多い場合、お互いのCP(批判的な親)が高すぎる可能性があります。このような場合は、意識的にNP(養育的な親)の側面を強調し、相手を理解しようと努めることが重要です。

また、子育てにおいても、エゴグラムは役立ちます。子どものエゴグラムの結果を理解し、それぞれの個性や才能を伸ばすような教育を心がけることが大切です。

4-3. その他の活用事例:自己啓発とメンタルヘルス

エゴグラムは、自己啓発やメンタルヘルスの改善にも役立ちます。自分のエゴグラムの結果を理解し、自己肯定感を高めたり、ストレスを軽減したりすることができます。

例えば、AC(順応した子ども)が高すぎる場合は、自己肯定感が低い可能性があります。このような場合は、自分の良いところを見つけて、積極的に褒めるように心がけることが大切です。また、ストレスを感じやすい場合は、FC(自由な子ども)の側面を強調し、趣味やレジャーを楽しむことで、気分転換を図ることができます。

5. まとめ:エゴグラムでより良い自分になる

エゴグラムは、自己理解を深め、人間関係を改善するための強力なツールです。この記事では、交流分析の基本からエゴグラムの活用方法まで、幅広く解説しました。

エゴグラムを活用することで、以下の効果が期待できます。

- 自己理解の深化: 自分の性格的な強みや弱みを客観的に把握できる。

- 他者理解の促進: 相手の行動パターンを予測し、円滑なコミュニケーションを図れる。

- 人間関係の改善: コミュニケーションの問題点を把握し、より建設的な関係を築ける。

- 自己成長の促進: 自分の弱点を克服し、強みを活かすことで、より充実した人生を送れる。

- 職場や家庭での活用: チームワーク向上や夫婦関係の改善に役立てられる。

エゴグラム診断は、Web上で手軽に受けることができます。ぜひ一度、診断テストを受けて、自分のエゴグラムを調べてみてください。そして、その結果を参考に、より良い自分になるための第一歩を踏み出しましょう。

コメント